原标题:湾甸乡:“水火交融”中舞动共居薪火

湾甸乡泼水节。

湾甸乡火把节。

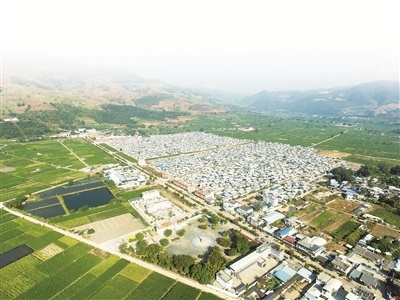

湾甸乡全景图。

2008年至2014年,昌宁县从珠街、耈街、漭水、大田坝4个乡镇分4批移民到湾甸傣族乡,总计1278户5207人被安置到上甸村、下甸村、大城村3个安置点18个村民小组,接收人口总数接近当时湾甸乡常住居民总人口的50%,涉及范围之大、人员之多,翻开了湾甸乡历史发展的新篇章。

今年7月,湾甸乡举办了2025年“彝/移”路美好火把狂欢节。这场以火为媒的文化盛宴,既是小湾移民幸福生活的生动缩影,也是各民族“水火交融”共居共融的鲜活写照,更是乡村振兴战略在傣乡落地生根的有力见证。

这“移”路,他乡是吾乡

按照“稳得住”的目标要求,移民群众不仅分到了宅基地与耕地,而且在新址上建起了新房。一排排民居整齐划一,宽敞整洁的水泥路贯通其间,昔日的安置点成了规划有序的新村落。为改善生产生活条件,安置区基础设施建设项目同步开工,累计实施小湾专业项目23个,总投资1.39亿元,兑付补偿补助资金6.69亿元,完成了安置点基础设施、农贸市场、活动场所、环保水利等工程建设,实现了移民安置区道路全部水泥硬化、雨污分流,而且安装了路灯、种植了绿化树,建盖了村民活动场所。其次,通过实施文化广场建设和学校、卫生院改扩建工程等公益事业项目,成功实现移民群众就学、就医5公里内全覆盖。

近年来,通过小湾库区移民后续帮扶政策的持续发力,大量移民后扶基础设施建设项目建成并投入使用,移民新村基础设施建设不断完善。上甸村、大城村、下甸村安置区“美丽家园·移民新村”建设等项目陆续实施,太阳能路灯、休闲公园、篮球场、公厕等公共设施一应俱全,移民新村人居环境大幅改善,路面干净平整,行道树整齐葱郁,成了美丽乡村建设示范村。

这“移”路,跨山越河,家乡为故乡,他乡是吾乡。17年来,移民群众扎根这片热土,在新垦的田垄间播撒希望,在新建的院落里晾晒丰收,把对故土的眷恋化作了建设新家的热情。

这“一”路,乐业更兴业

移民搬迁到位后,湾甸乡及时将土地配置到户,同时给予适当的农资补贴,促使移民尽快恢复生产。为改善生产条件,促进移民发展干劲,该乡进一步加大基础设施建设力度,灌溉沟渠、提水站、生产道路、电力设施等项目建成投入使用,完成了七一渠、上东沟、南大沟等一批涉及移民群众生产发展的生计工程,实现了移民生产道路、灌溉沟渠网格贯通,路网、水网、电网全部成型。

依托当地气候、土地、水利等资源,湾甸乡通过实施柠檬、坚果等种植业项目和肉牛、生猪等养殖业项目,引进和扶持先进企业、成立果蔬专业合作社,开展种植、养殖技术培训,以先进技术和管理模式带动移民群众发展产业。在当地群众的帮助下,移民群众学会了种植反季节蔬菜、热带水果,并将原籍红花产业带入当地,逐渐找准了蔬菜、瓜果、玉米、红花四季轮作和养殖补充的产业发展路子。

近年来,湾甸乡围绕特色产业和闲置资产精准招商、以商招商,建成了一批“家门口的务工车间”,让部分移民群众在当地从事交通运输、餐饮、批发零售、果蔬包装等工作。截至2024年,移民人均可支配收入超2万元,年户均收入达10万元以上,实现了从安居到乐业再到兴业的有序衔接。

这“一”路,红花添锦,四季丰收,乐业兴业。随着湾甸“四季产业”的壮大以及“一区两园”等项目建设,全乡经济欣欣向荣,大有可为,人民群众的获得感成色更足。

这“彝”路,相聚如团圆

移民群众迁入后,针对全乡多民族“大杂居、小聚居”的特点,乡党委以促进各民族融合发展为目标,以传统村落、民风民俗、民间技艺传承保护等为重点,积极搭建文化交流平台,组织各族群众开展丰富多彩的民族文化活动,让民族文化得到传承、习俗获得认可、信仰受到尊重。目前,该乡组建传统文化嘎光队10支、彝族打歌队5支、象脚鼓舞队3支,有效促进了移民与当地居民的团结、交流与融合。如今的湾甸乡,无论是中秋节、春节等传统节日,还是泼水节、火把节等民族节日,各民族共同欢度。

近年来,湾甸乡深挖民族文化内涵,着力打造个性化、体验式、高品质的“旅游+节庆”文旅品牌,推出“和谐傣乡 幸福湾甸”泼水狂欢节和“彝/移”路美好火把狂欢节,有力地促进了各民族交往交流交融。2025年以来,该乡累计接待游客10万人次,“湾甸泼水节”“湾甸火把节”话题阅读量累计超1800万次,抖音号、视频号播放量超200万次。千人执火,踏歌而行,万人泼水,肆意狂欢,湾甸各族群众在节庆活动里打破了地域与民族的界限,增进情谊、深度交融,“中华民族一家亲”变为可感可触的深刻体验。

这“彝”路,同心融荣,水花洒幸福,火焰祛邪祟。10余载风雨同心、携手同行,移民群众与本地居民早已超越了毗邻而居的简单状态,“交融”不仅成为屋檐相连的实景,更化作乡村振兴的壮丽图景里最动人的精神底色。(刘子安)