在保山市施甸县,藏着一份延续百年的味道——山脚村的干栏片。这薄薄的豆片,不仅是当地人家餐桌上的寻常美味,更是省级非物质文化遗产的鲜活载体,承载着一方水土的文化记忆与烟火温情。

凌晨2点30分,山脚村的作坊便升起了第一缕炊烟。杨师傅守着铁锅,开始了一天的劳作。“选豆要粒大饱满,磨粉得筛去麸皮,熬浆时得一刻不停地搅。”从稀到稠的每一秒变化,都需凭手感把控。而后,调好的浆糊又被慢慢倒往沸腾的锅水中,持续搅动。一会儿工夫,浆糊就慢慢嘟哝成了豆粥,香味伴着“噗噗嘟嘟”的声响瞬间弥漫了整个屋子。接着他弯腰把灶洞口盖上大半,让火力减到最小,又将两个木头支架卡上锅沿,顺势用木瓢舀起制好的豆粥,均匀浇在支架间的竹板上。只停留几秒,就提起竹板两端“哒哒”磕上几下,多余的豆粥便被沥回锅里,仅在竹板上留下一层极薄的膜。

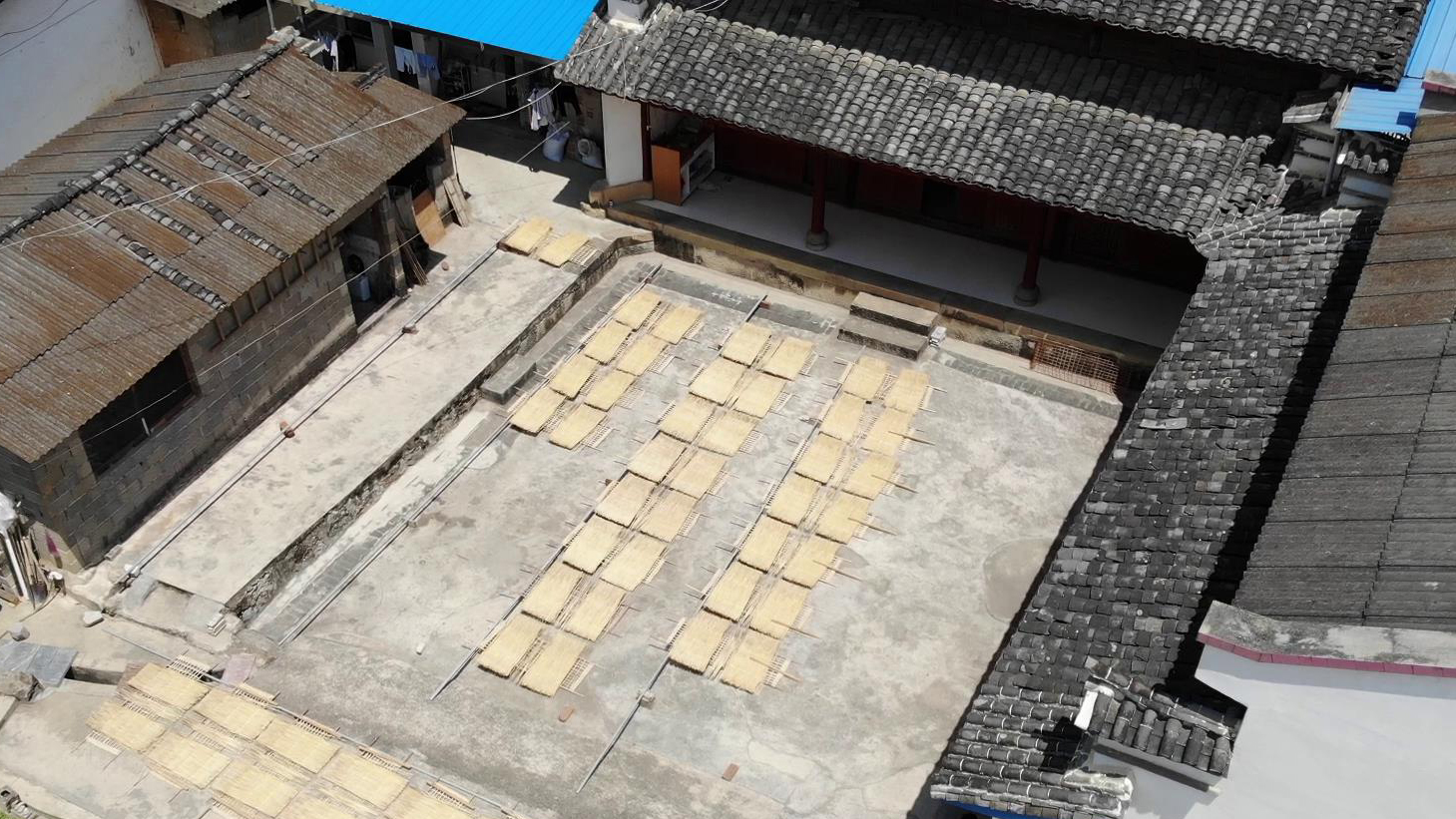

10多分钟后,附着豆粥的竹板逐渐冷却,豆片便显得薄如蝉翼,吹弹可破了。这时将竹板一侧顶在墙上,用一根细线紧贴着从上往下利落地轻轻一勒,轻薄柔软的干栏片便脱离了竹板。再将竹板一侧紧贴帘子边沿往里慢慢铺旋,泛着淡黄的干栏片便舒舒服服地躺开了。豆片脱离竹板时,师傅总会熟练地眯眼检查:“透光均匀,没有气泡,才算合格品。”一片、两片、三片……一帘、两帘、三帘……空旷的院子几分钟便被占满了位。“做干栏片就是要手脚麻利,一锅干栏时间最长只能是一个半小时,超时做出来的质量就不太理想了。特别用这个糯谷高杆品种的稻秆铺起来作帘子,晒出来的干栏片不仅平滑且有淡淡的稻香。”

晨光漫过青瓦屋顶时,整个村子都浸在豌豆与稻草交织的清香里。柔软的干栏片逐渐收缩,村民们披着晨露把竹帘抬到院场,让露水悄悄浸润干豆片——这是让干栏片保持柔韧的秘诀。“年轻时总嫌麻烦,现在才懂老辈的智慧。”抬起竹笆抖一抖,隔半个小时再抖两抖,这时的干栏片已是韧性十足。这些口传身授的“土规矩”,满是匠人们对技艺的极致追求。

干栏片的制作从来不是单打独斗的营生,从选料到成品,诸多环节都离不开邻里间的相互协作。这门手艺早把全村人的日子拧成了一股绳,几户人家凑钱买下了公用的大磨盘、新建的烘干房更是成了雨天的“救急房”......“以前连下两天雨,豆片就会变卷变烂,只能连带铺晒在底下的干草都一起丢掉,心疼得直掉眼泪,现在只要看天色不对,大伙就扛着竹帘往这跑,机器转起来,心就踏实了,很有用哩!”

“我们家做干栏片好几代人了,过去就只能挑担子赶集卖,现在村里小组帮我们统一定价卖给收购商,每一次都供不应求。”李仁安用布满老茧的手摩挲着竹制晾晒架。

“几年前,这里几乎家家冒烟,户户飘香。”村民小组长杨中华翻着泛黄的记事本:“最红火的时候,96户人家有72户‘打干栏’,现在就剩22户了。”他指着墙角蒙尘的不锈钢机器,“前两年想搞机械化,结果磨出的浆太粗,煮出来一煮就烂,最后还是得靠老法子。”这种转型路上失败的新尝试在山脚村并不少见。

如今,山脚村的干栏片年产量达6万公斤,为22户农户每年带来户均4万多元的收入。非遗的传承,从来不是守旧的固执,而是在时光流转中,让匠心与生活共生。这薄薄的豆片里,是一个村庄对文化根脉的坚守与叩问。

云南网记者 李建国 通讯员 黄琬轲