保山学院大学生志愿者为留守儿童辅导作业

对于郭凯瑞来说,今年的“六一”与往年不同。这个10岁的小男孩是班里今年第一个过儿童节的人,早在“六一”的前两天,他就收到了人生中的第一份“六一”礼物,吃到了专属儿童节的大蛋糕。“收获了很多,社区的老师竟然给了我最想要的圆规套盒!我想打电话告诉爸爸,他一定也会很高兴!”郭凯瑞眯起小眼睛蹦得老高。

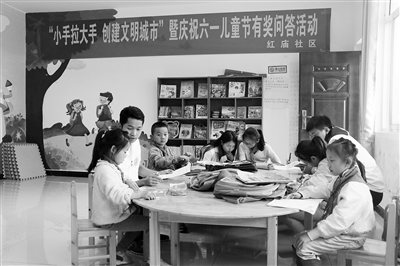

5月30日下午四点三十分,18名小学生背着书包陆陆续续地来到了隆阳区永昌街道红庙社区的“四点半课堂”,他们是社区“四点半课堂”每天报到的“准点学生”,也是红庙社区的留守儿童,郭凯瑞就是其中的一个。社区工作人员决定在这一天为孩子们过儿童节,开展“小手拉大手 创建文明城市”暨庆祝“六一”儿童节有奖问答活动。“我们想守护每个孩子的快乐,这次活动就是‘四点半课堂’小组主题活动的一项内容。”红庙社区党支部书记、居委会主任张加梅说。

自2016年以来,红庙社区就在隆阳区率先尝试建设“四点半课堂”,于2017年11月14日正式建成并开展工作。“四点半课堂”是在市、区妇联和教育主管部门的指导下,由社区、学校共同参与的留守儿童课后托育服务,即在学生放学后的4点半到6点之间,免费辅导家庭作业和开设兴趣班,让留守儿童在课堂之外,弥补情感缺失,体验成长的快乐与幸福,也为在外打工的父母解决后顾之忧。

学业没压力 情感缺失教育并不空白

“我和爸爸长得像,他在外面打工很少回家。”郭凯瑞就读于保山市第二示范小学四年级(4)班,从他3岁时父母外出打工开始,他就和爷爷奶奶生活在了一起。爷爷早年瘫痪,今年59岁的奶奶何国兰带着孙子住在红庙社区海棠村一手拉扯他长大。除了带孙子,何国兰还在社区当清洁工,在没有“四点半课堂”以前,何国兰每天下午四点半要接孙子,再把他送回家做作业和匆忙准备晚饭,然后再继续回到社区完成卫生打扫工作。“男娃娃调皮,做完作业就跑出去玩了,我们也不会辅导作业。”何国兰说,自己和老伴知道教育的重要性,但没文化也让她在孙子的家庭教育上显得“力不从心”。

现在,孙子每天下午都在“四点半课堂”做作业,有老师检查辅导,不用接送,还能学点“吹拉弹唱”,何国兰可以一直工作到6点再和孙子一起回家,也不用担心作业对不对?会不会做?更让她感到高兴的是,通过“四点半课堂”,孩子在学习习惯养成和礼仪教养方面有了很大的进步。“懂得了感恩,每天傍晚都帮我推垃圾车,和我一起去倒垃圾、打扫卫生,再也不会乱跑了,他还说我是家里的‘顶梁柱’,也知道了理解父母,我觉得特别骄傲。”何国兰说。

有“温度”的课堂 孩子们的身心有了安放

2017年,在相关部门的支持下,红庙社区紧紧围绕精神文明建设和未成年人思想道德建设相关要求,以“家庭综合服务中心”为主要阵地,与保山学院政治学院社会工作系的专业团队合作,发挥社区的积极性和主动性,以社区留守儿童为中心,开展亲子教育、课外辅导等服务,并保证每天都有5至6名大学生志愿者驻扎阵地。除了课业辅导之外,每周一次的主题活动,也成了“四点半课堂”最大的特色。

天天是一名爱笑的女孩,谁也想不到她之前性格内向不爱说话,“刚来时,她不与任何人交流,宁愿站着写作业也不愿意坐下来,说话声音很小,非常腼腆。”保山学院政治学院15级社会工作专业学生番芳回忆道。志愿者在“四点半课堂”还发现了不少孩子存在着人际关系紧张、沟通交流困难等问题,志愿者为18名留守儿童建立了档案卡,实行995网格化服务管理,及时掌握了留守儿童动态,并适时完善数据、进行变更,做到有据可查。

志愿者发现,天天的父母常年在外做生意,孩子长期缺乏情感关注,所以才不愿意和别人说话,为此,志愿者和社区工作者特别提出了“我们是谁”和“友谊的小船”为主题的活动方案,让孩子们在游戏中,潜移默化地学到了人际交往、语言交流的方法,并对天天在活动中的表现给予充分肯定,再通过每天“四点半课堂”上的陪伴和逐步地沟通交流来与其建立关系,“现在自信大方了很多,还喜欢和我们说‘悄悄话’。” 番芳说。

“我们每期都会根据需求为留守儿童量身打造出有针对性的、内容丰富的活动方案,鼓励孩子们勇敢上台表现自己,也会将法律、卫生、科普等内容贯穿于活动中,提升留守儿童综合素质,协助留守儿童融洽亲子关系、家庭关系。”番芳说。截至目前,社区已举办各部门协调会4次,儿童课外辅导30余次,儿童兴趣培训班10余次,家长见面会6次。

半年多的时间,社区“四点半课堂”已成为18名留守儿童的另一个“家”,孩子们在这里学得好,学得多,也学得快乐。在张加梅看来,“四点半课堂”至少从形式上较好地诠释了家庭、学校和社会这样一个完整的教育结构样本,对于未来发展,张加梅表示,在运用好现有资源的基础上,还要多想办法继续扩大服务内容和范围,积极探索“四点半课堂”的假期服务机制,力争让社区内有需求的每个儿童都能来到“四点半课堂”,让每个孩子都有欢畅童年。

近两年来,在各级党委政府的领导下,我市妇联、共青团、关工委和教育局等部门和单位群策群力,采取多种办法和措施,为全市留守儿童创造了良好的生活学习环境。相信在今后的工作中,一定会把工作做得更好,让留守儿童的心灵不再孤单。

记者 宝洁